1日目の会場は、中伊豆ワイナリーヒル。

全国のジオパークから集まった30名の参加者と、スタッフ10数名が会場に集まりました。

午後13時30分から、2つの基調講演がありました。

講演1

「懸念される災害にジオガイドはどう考え何を語るのか」

岩田孝仁氏(静岡大学防災総合センター教授)

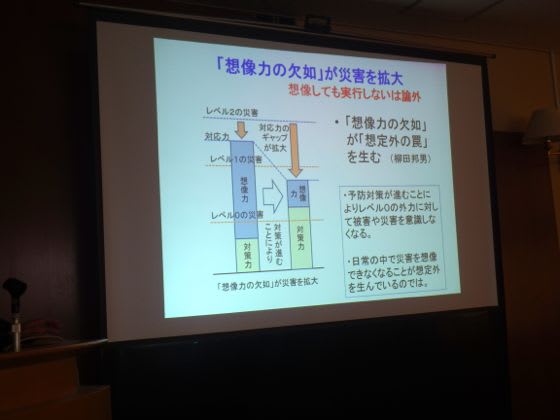

お話の中の「想像力の欠如が想定外を生む」「発災後30~40年で災害記憶が薄れる。100年経つと残らない。」という言葉が、印象に残りました。

阪神淡路大震災では、地震による家屋倒壊から79%が自力脱出。

地域の人の救助16%で、公的機関による救出は5%だったとのこと。

「しかし現在、高齢化が急速に進んでいる。地域の防災力を高めるために静岡県内では、中高校生を防災訓練に参加させ出欠ノートを学校に提出させるなどの取り組みを、ずっと続けてきた」のだそうです。

岩田先生は「地域の若者と中高年者をつなぐ必要ある」と語られていました。

講演2

「ジオパークは地域の防災にどのように貢献すべきか」

小山真人氏(静岡大学防災総合センター副センター長)

伊豆大島にも、災害後に無償で講演に来てくださった小山先生。

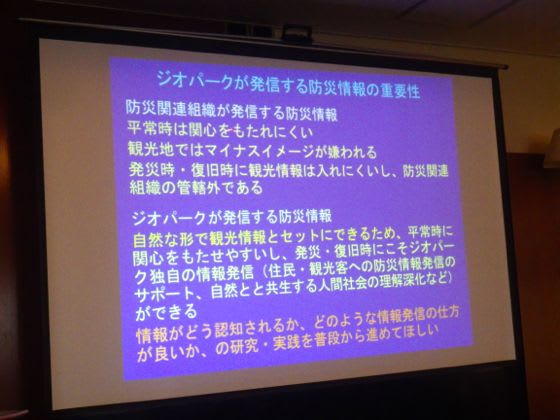

「災害があったから今こういう景色があるという、ジオパークならではのストーリーが大切」と語られていました。

ジオパークと防災について。

「一つの災害伝えても、その事しか伝わらない。地球全体を伝えれば…」というメッセージが心に残りました。

後半は、中川和之氏(静岡大学防災総合センター客員教授)のコーディネートで、グループワークを開始。

まず最初に私が「伊豆大島ジオパークの立場から」というテーマで事例発表を行いました。

その後5斑に別れ、ひとつの災害をテーマに「何を、どう語るのか」について話し合い…

最後に宣言文を作って発表しました。

(上の写真は一例です)

最後のフリーディスカッションでは…会場から災害を体験したジオパーク(苗場山麓、萩、栗駒山麓、阿蘇)の方々にも語っていただきながら「何を自分のジオパークに持ち帰れるか?」を話しあいました。

今も地震が続いている阿蘇ジオパークの方々からは…

「ジオサイトも21カ所が被災した。復興が進んで興味が薄れていくのが怖い。地元の人の声聞きながら立ち直っていく姿を記録に残していきたい」「熊本県、頑張ります」という話がありました。

参加者皆で考え、語りあった1日でした。

2日目(今日)は、丹那断層でのガイド実習。

報告は…

明後日へ続きます~。

(カナ)