あの時、書ききれなかったことがあるので少しだけ…。

まず、必ずお客様から聞かれるキラキラ光る黒い石について。

光の干渉色とか構造色とか、シャボン玉と同じとかモルフォ蝶と同じとか、色々な表現で説明されていますが、いまひとつわかりにくいので困っていたのですが…

これは、急冷されたガラスにだけ見られる色とのことなので…

これからは「よりガラスだから!」っていう表現でまとめようかと思案中です。

(え?それでいいの?笑)

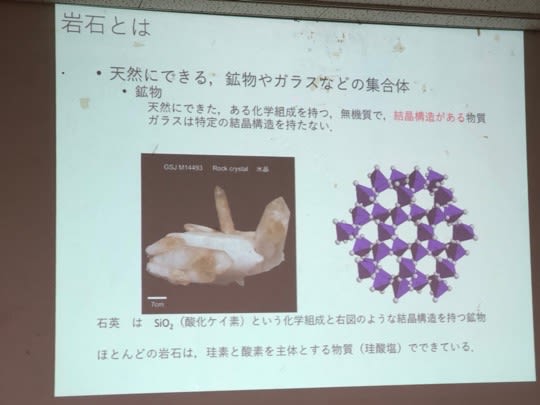

溶岩が冷える過程で結晶構造を持つようになるのが「鉱物」

それ以外は「ガラス」

噴火が始まって最初に出てくるマグマは、地下で水分などがたくさん泡立って、地上に出て空気で急冷され、穴がいっぱい空いた黒い石(ガラス)となって降ってくるけれど、時間が経つと水が抜けて岩が溶けにくくなり粘りも出てくる…すると急に結晶化が進む…というように変化するようです。

33年前の噴火の時も、噴火後2日間ぐらいはガラスだったが3〜4日目には急なスピードで結晶ができたとのこと。(白い粒は斜長石の結晶)

私が想像していたのよりもずっと早いスピードで、結晶化は進むと知って驚きました!

そして、裏砂漠などに転がっている白い石は、火口湖などの中で結晶化が進み、固まっていたもの(…が爆発的噴火で地下から飛び出した)

1年間という時間があれば、このような白っぽい石ができるそうです。

(これでも他地域の白い石と比べると黒いとのこと)

石についての疑問だけでなく、島の北東部の「泉津」という集落が、なんで昔から水が豊富だったのか「水源」を見に行って教えてもらいました。

ここは「今まで水が途切れたことがない」と言われる泉津地区の水源。

大島火山がまだ浅い海水の中か、ちょっとした陸地だった時代の噴火で積もったもの。

波に削られて崖になったことで、人が手に入れやすい位置から水が染み出していたようです。

(その崖の横?を流れた溶岩流の上に人が暮らしています)

きっと同じ島の中でも、集落ごとに暮らしぶりに少しずつ違いがあるのは、過去にその地域に起こった噴火によって特徴づけられているに違いありません。

う〜…色々わかったけれど、まだまだわからないことだらけです。

ぜひまた火山の謎解き勉強会、参加したいです!

そしてジオガイドのために講習前後で時間とって教えてくださった川辺先生に感謝です。

ありがとうございました!😀

(かな)