10月3日(金)、千葉県立中央博物館分館「海の博物館」研究員の鳥類学者、平田和彦さんによる講演会が、ジオノスで開催されました。

題名は、「海鳥の目線で探る伊豆諸島の魅力」

平田さんは以前、下北ジオパークの専門員として活動していたころから存じ上げていましたが、語りのうまさは折り紙つき。今回の講演も、とても楽しみにしていました。

平田さんは、海鳥のことを写真やパフォーマンスで紹介するだけでなく、自作の俳句まで披露!🤣

そう。鳥のうんちは宝物だそうで、かつて農業肥料だったリン鉱石の原料にもなったそうです。

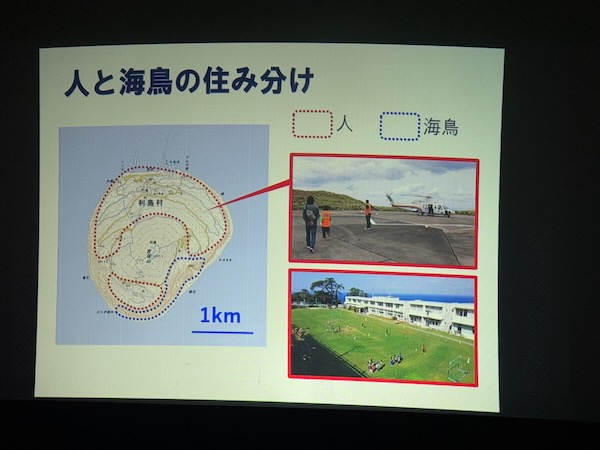

伊豆大島のすぐ隣の島「利島」では、オオミズナギドリの繁殖が確認されており、地形によって、人と鳥が上手に住み分けているそうです・

利島から、なんと北海道まで飛んでいき、餌を食べて戻ってくるとのこと!

その移動距離には、びっくりです!(遠距離飛行ができる理由は、体の構造や飛び方にあるそうです)

海鳥は、小鳥に比べて長生きで

他の小動物と比べても、ずいぶん寿命が長いようです。

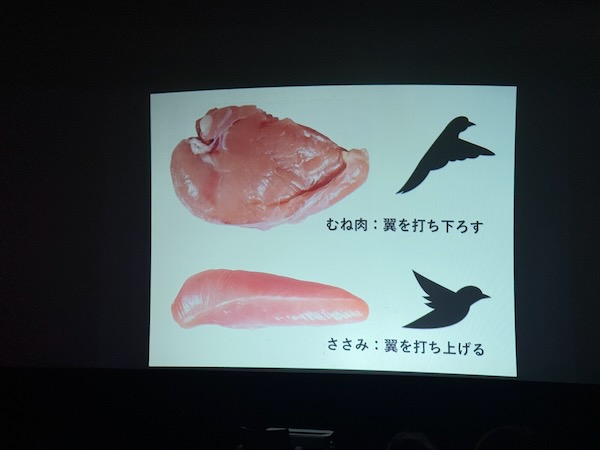

講習では、途中で、いきなり鳥肉の写真が登場!

「飛ぶときに使われる筋肉の話」で、むね肉とささみの違いを解説しながら、聴衆にも体を動かしてもらう参加型の講習。

「むね肉! ささみ! むね肉! ささみ!」と、平田さんの声のリズムに合わせて、みんなで立って、手をバタバタ。かなりインパクトのある光景でした🤣🤣🤣

オオミズナギドリの飛び方も、実演してくれました!

「へ〜!」や「なるほど!」がいっぱいで、海鳥を身近に感じた時間となりました❣️

講演会は40名以上の参加があったそうです。

翌日は、早朝発の大型船で、新島〜伊豆大島間を往復しました。

この時のことは、また後日報告します。

…と、このブログを公開した後、私がよく理解できていなかったことを平田さんが見抜き、「オオミズナギドリの寿命と餌場と飛び方」の話について、整理して教えてくれました。

とてもわかりやすいので、この場で共有させていただきます!

①海鳥は寿命が長いけど一度の繁殖で育てられる雛の数は少ない

②生涯に残せる子孫の数を増やすには長生き(=子育てだけでなく自身の体調管理)が大事

③近海では雛用に高頻度で与える餌を取り、北海道沖では自分用に脂の乗ったサンマやイワシを食い溜めして体力を回復

④長い翼でうまく風に乗り、揚力と位置エネルギーでほとんど羽ばたかずに省エネで長距離移動できるから、北海道まで行ける

⑤親鳥の長旅中に空腹に耐えた雛には、親鳥が胃内で魚の脂を凝縮した胃油が与えられる

日々忙しい中で、海鳥の正しい情報を伝えるために手間を惜しまない平田さんの、研究者魂に感動しました❣️☺️

(かな)